theIndonesian – “Ketika saya berani salat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas.” (Munir Said Thalib).

Lahir di Kota Batu, Jawa Timur pada 8 Desember 1965 dari pasangan Said dan Jamilah, kedua orang tuanya lalu memberi nama Munir Said Thalib—atau biasa disapa Munir yang artinya bercahaya. Harapan kedua orang tuanya, kelak jika Munir dewasa bisa menjadi cahaya bagi keluarganya.

Munir merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari Said Thalib dan Jamilah Umar Thalib, putri dari Umar Muhammad Thalib dan Salmah Said Bajerei yang lahir pada 1926 di Singapura. Buyut Munir, Said Thalib, pernah membintangi film Si Gomar (1941). Ia memiliki garis keturunan Arab Hadhrami dan Jawa.

Munir merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Brawijaya di Malang. Saat kuliah, Munir aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam, selain menjabat sebagai ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum.

Munir lulus pada 1989, dan terpilih sebagai alumni teladan yang disimbolkan dengan peniti emas. Namun, Ia tidak bangga dengan status tersebut. Sebaliknya, ia justru merasa malu karena pada saat yang sama, almamaternya justru secara gamblang menjadi konsultan hukum dari suatu korporasi perkebunan lokal yang mencaplok tanah para petani kecil.

Para petani itu terpaksa diseret ke dalam konflik agraria dengan lawan yang jelas tidak seimbang; represifitas aparat, ketidakberpihakan pemerintah daerah, stigma negatif dari segelintir kelas menengah atas, serta pengkhianatan intelektual dari golongan akademisi.

Fakta yang memprihatinkan itu membawa Munir kepada satu tindakan berani, yakni mengembalikan simbol peniti emas kepada almamater tercintanya. Munir lebih mengutamakan nilai-nilai yang ia percaya ketimbang penghargaan simbolis belaka.

Sejak kecil, Munir bersama kakak dan adiknya rajin membantu orang tuanya berjualan di pasar. Lingkungan pasar yang terdiri atas kumpulan pedagang kecil mengajarkan Munir soal nilai egaliter.

Muhammad Bagir Shadr, dalam tulisannya yang berjudul Munir Said Thalib: Manifestasi Perpaduan Nilai Hukum dan Kemanusiaan, di situs Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menceritakan, pada masa sekolah, Munir mulai berkembang secara bertahap dari segi kepribadian.

“Munir mungkin memang bukan siswa paling cerdas karena nilainya berada di bawah rata-rata, tetapi ia piawai dalam berdiskusi. Kemampuan berdiskusi itu ditopang dengan sifatnya yang kritis,” tulis Bagir.

Bahkan, saat menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Munir bersama rekan-rekannya aktif mengkritisi kebijakan kepala sekolah.

Konon, kebencian Munir terhadap penindasan dan ketidakadilan membuatnya kerap berkelahi dengan para perundung di sekolah. Munir mengakui bahwa hak asasi manusia (HAM) sebagai suatu sikap hidup telah diterapkannya sejak masih kecil sehingga ia tidak suka dengan para penindas.

***

Munir juga ditempa oleh kerasnya kehidupan di Masyarakat. Saat pertama kali terjun di dunia hukum, dirinya masih berumur belasan tahun. Ia menyaksikan pembunuhan terhadap seorang penyandang disabilitas mental ketika hendak mengantar makanan.

Jasad korban kemudian langsung dikubur tanpa ada satu orang pun yang peduli kepada penyandang disabilitas mental itu. Awalnya, Munir memilih bungkam karena takut. Namun, ia kemudian dimarahi oleh kakaknya karena telah membiarkan suatu kasus pembunuhan terjadi begitu saja. Setelahnya, ia kemudian pergi ke kantor polisi bersama adiknya untuk melaporkan kasus pembunuhan tersebut.

Saat di kampus, Munir memiliki kawan diskusi yang juga merupakan seorang demonstran jalanan bernama Bambang Sugiyanto. Melalui perkenalan tersebut, Munir kemudian mulai peduli terhadap berbagai masalah perburuhan, setelah ia banyak menghabiskan waktu dengan para buruh pabrik.

Keadaan tersebut menyebabkan Munir aktif mendalami hukum perburuhan, bidang studi yang menjadi topik skripsinya. Bagi Munir, ia sangat ingin mengabdikan hidupnya demi kepentingan kaum buruh terlepas apa pun pekerjaannya kelak.

Tamat kuliah, Munir berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya sebagai pekerja bantuan hukum, mulai dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, LBH Surabaya, LBH Semarang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hingga menjadi pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan lembaga pemantau HAM bernama Imparsial.

Selama bekerja di LBH Pos Malang, Munir berhasil memperjuangkan cuti hamil dan izin salat Jumat bagi para buruh pabrik. LBH Pos Malang juga menjadi tempat Munir bertemu dengan pujaan hatinya, seorang aktivis buruh perempuan bernama Suciwati. Keduanya kemudian resmi menikah pada 1996.

***

Medio Desember 1992, publik dikejutkan dengan maraknya isu penculikan paksa yang marak dilakukan untuk membungkam suara kritis Masyarakat. Munir pun menjadi risau. Ia bahkan sempat menerima informasi bahwa salah satu temannya yang berprofesi sebagai buruh ditangkap lalu menghilang tanpa kabar.

Tujuan penculikan tersebut ternyata untuk memproleh informasi terkait kegiatan Munir sebagai aktivis buruh. Munir mulai menggelorakan perlawanan terhadap ‘penculikan’, istilah yang dahulu sangat tabu digunakan di era Orde Baru, karena masyarakat lebih familiar dengan istilah ‘diamankan’.

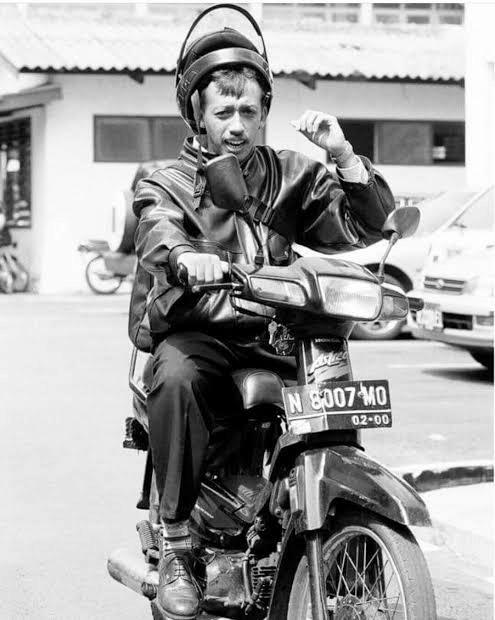

Kisah berlanjut. Munir juga pernah menjadi pengacara dalam kasus pembunuhan Marsinah serta kasus penculikan aktivis 1997/1998. Ia juga dipercaya sebagai anggota Komisi Penyelidik Pelanggar HAM di Timor Timur. Meskipun hidup sederhana, dan kerap berpergian dengan jaket kulit hitam lusuh dan motor bebek bututnya, Munir tetap menjalani hidupnya dengan terus berpihak kepada keadilan.

Secara garis besar, terdapat tiga isu yang menarik saat kita membahas gagasan dan cita-cita Munir. Ketiga isu tersebut adalah perspektif Munir tentang Islam, tentara, dan gerakan buruh. Cak Munir, biasa ia di sapa, merupakan seorang muslim yang memadukan konsep-konsep keislaman dengan kesetaraan.

Menurutnya, kemiskinan adalah salah satu sumber kekufuran. Sebagai agama yang memerangi kekufuran, maka Islam sejatinya juga memerintahkan untuk memerangi kemiskinan, bukan hanya berpasrah diri apalagi justru memerangi orang miskin.

***

Masih mengutip dari tulisan Bagir Shadr, meskipun kerap berhadapan vis a vis dengan lembaga militer, tetapi Munir justru menaruh perhatian yang sangat besar terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terdapat satu bagian yang secara khusus mengatur soal kesejahteraan prajurit TNI di dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasal tersebut merupakan rekomendasi dari Munir yang melihat pentingnya kesejahteraan prajurit agar mereka dapat fokus melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa harus melakukan pekerjaan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya.

Pasal tersebut kemudian lazim disebut sebagai ‘Pasal Munir’. Selain itu, Munir juga berpendapat bahwa budaya militerisme yang kerap mengorbankan bawahan mesti direformasi secara total.

Dalam konteks perburuhan, gagasan Munir masih sangat relevan hingga kini. Salah satu isu yang menjadi perhatian Munir adalah terkait diskriminasi upah terhadap buruh perempuan. Menurut Munir, konsep wanita dalam pembangunan (women in development) telah mengubah partisipasi perempuan dalam industri seakan menjadi jargon belaka.

Pandangan dia, konsep itu mengakibatkan para pekerja perempuan rentan menjadi target eksploitasi. Konstruksi sosial yang melanggengkan budaya patriarki turut terwujud dalam relasi industrial dengan cara mempersempit ruang gerak maupun ruang partisipasi perempuan.

Munir pun erpendapat bahwa perlu ada payung hukum yang menjamin hak-hak buruh perempuan dari praktik berbagai tindakan diskriminatif. Atas gagasan dan dedikasinya bagi kerja-kerja kemanusiaan, Munir pernah memperoleh sejumlah penghargaan, di antaranya Mandanjeet Singh Prize dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), dan Man of The Year 1998 versi majalah Ummat.

Penghargaan lainnya, salah satu Tokoh Indonesia Abad XX versi majalah Forum Keadilan, salah satu Pemimpin Politik Muda Asia pada Milenium Baru versi majalah Asiaweek pada 1999, serta Serdadu Awards dari Organisasi Seniman dan Pengamen Jalanan Jakarta pada 1998.

Munir juga meraih penghargaan Yap Thiam Hien pada 1998, serta Right Livelihood Award (penghargaan nobel alternatif) pada 2000. Selain itu, lembaga KontraS yang didirikannya juga pernah menyabet Penghargaan Suardi Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 1998.

***

Pada 7 September 2004, publik dikejutkan dengan kabar meninggalnya Munir. Ia tewas saat hendak menempuh magister hukum ke Belanda. Kematiannya menggemparkan pemberitaan nasional maupun internasional karena proses kematiannya yang tidak wajar, yakni diracun dengan menggunakan arsenik di udara.

Kronologis singkatnya, tiga jam setelah pesawat GA-974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40 G menderita sakit.

Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu.

Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun dua jam sebelum mendarat 7 September 2004, pukul 08.10 waktu Amsterdam di Bandara Schipol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia.

Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda (Institut Forensik Belanda) menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu.

Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua orang anak, yaitu Sultan Alif Allende dan Diva. Sejak 2005, tanggal kematian Munir, 7 September, oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia.

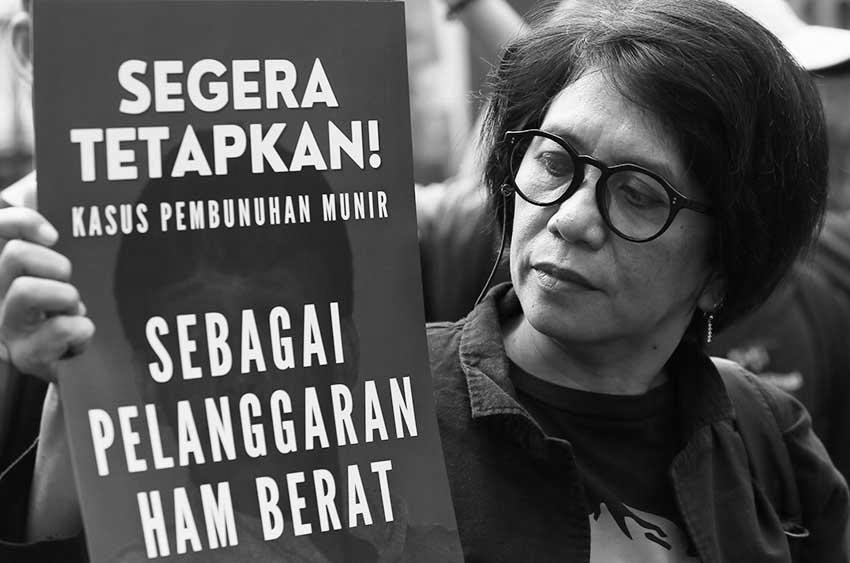

Seorang pilot senior bernama Pollycarpus Budihari Prijanto kemudian ditetapkan menjadi terpidana pada kasus ini. Meskipun demikian, kematian Munir masih diliputi sejumlah misteri. Tim Pencari Fakta kasus Munir menemukan sejumlah hal yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Hal masih menjadi tanda tanya adalah, seperti adanya intervensi dari Badan Intelijen Negara (BIN), pembuatan suarat penugasan palsu untuk Pollycarpus, serta adanya percakapan telepon yang mencurigakan antara kantor BIN, Pollycarpus, serta sejumlah pejabat maskapai Garuda Indonesia.

Konon, keengganan para pemangku jabatan mengakibatkan dalang utama di balik pembunuhan tersebut masih menjadi misteri hingga sekarang. Sejumlah elemen masyarakat sipil pun hingga kini tidak pernah lelah menggaungkan urgensi penuntasan kasus pembunuhan Munir sebagaimana tugas negara untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi HAM. Suatu konsep yang tidak pernah lelah diperjuangkan oleh Munir sepanjang hayatnya.

Kini, hampir 20 tahun Munir wafat. Tapi gagasan dan teladannya tentang kemanusiaan masih hidup dalam memori kolektif banyak orang hingga sekarang. Gagasan dan teladan tersebut kemudian bertransformasi menjadi rasa welas asih kepada sesama manusia.

Melalui Munir kita belajar arti penting dari keberpihakan serta kepada siapa kita mesti berpihak. Kematiannya pun membuat kita sadar harga mahal yang harus ditebus dari sebuah pengorbanan demi kemanusiaan dan keadilan.

The Indonesian